Le monument aux morts

Dès les hécatombes de l'été 14, et plus encore après 1918, il y eut un constant "retour" des morts au combat, commémorés à l'infini : les ferveurs du temps de la guerre se prolongent dans le désarroi du souvenir. Chacun des combattants est rappelé dans sa famille, son village, sa paroisse, son lieu de travail, et par l'État, à travers ses représentants, lors des manifestations du souvenir nationales ou locales : toute fonction élective ou administrative fait de son bénéficiaire, lui-même ancien combattant ou non, un représentant du deuil pendant les années vingt et trente. Les mots prononcés publiquement lors des discours ou, en privé, les prières, les poèmes, les images offertes sous forme d'inscriptions et de monuments commémoratifs, de vitraux, de cimetières, d'ossuaires, perdurent pour la plupart jusqu'à nos jours.

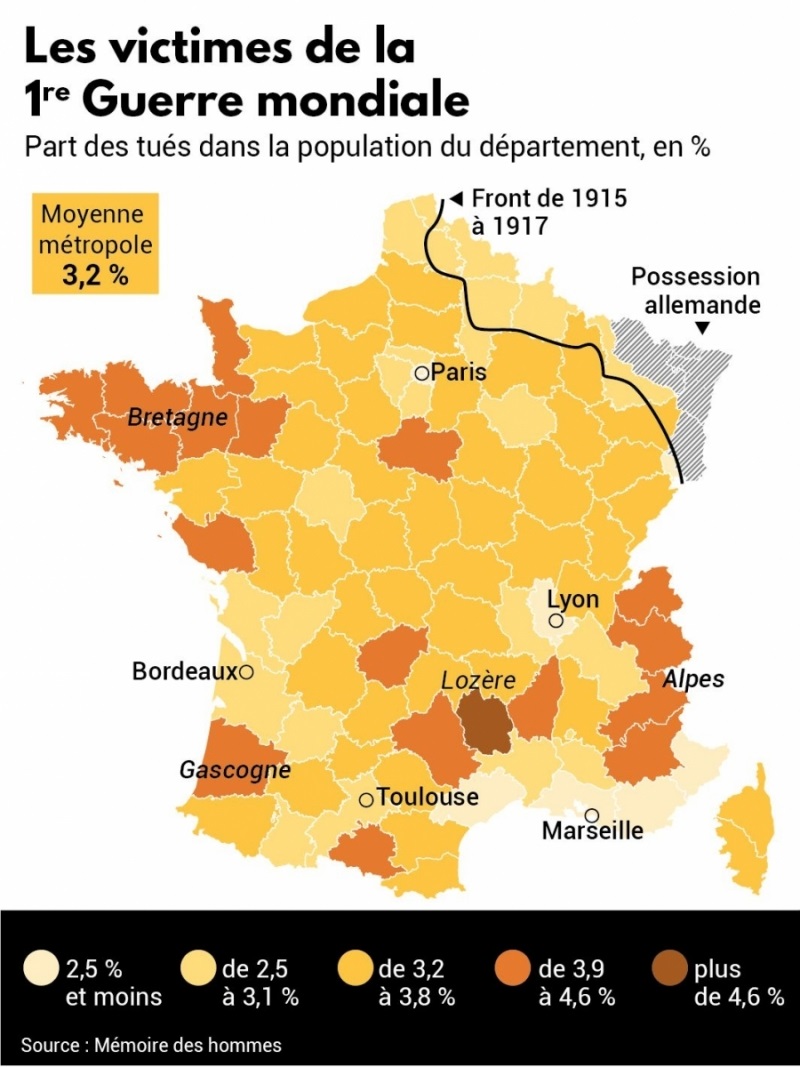

De 1918 au milieu des années 1920, les 1 400 000 morts français ont ainsi envahi tout l'espace symbolique et affectif de la nation. Les cérémonies grandioses, les constructions de monuments aux morts ont transformé ces millions de deuils, affaires privées, en une affaire d'État où s'exprimait, bien plus que la joie de la victoire, l'écrasement du chagrin. Les cercles de souffrance que l'on pouvait tracer autour de chacun des combattants pendant la durée du conflit, de leurs intimes à leurs connaissances plus éloignées, se prolongent en cercles de deuil.

Le 11 novembre, jour anniversaire de la fin de la guerre, fut transformé en jour de recueillement (1). Si le culte du 11 novembre s'apparentait à la liturgie catholique, novembre étant le mois du deuil dans ce calendrier, il permit surtout de fonder une véritable religion civile.

A 11 heures, dans chaque commune, les rassemblements autour des monuments aux morts, les drapeaux, le crêpe noir, les fleurs, les discours, ont créé une pédagogie morale et civique. Les participants se rendaient à la cérémonie qu'ils soient préparés par leur expérience de guerre ou bien qu'ils viennent pour la partager, comme les enfants qui répondaient "Mort pour la France" en un amen laïque à l'appel des noms des disparus. Morts et anciens combattants, maris et veuves, pères et orphelins se retrouvaient dans la symbolique du cortège et de la minute de silence. Les discours étaient presque toujours construits comme un diptyque : grâce aux absents, la vie continuait. Pour honorer la génération perdue, on a ainsi élaboré un ensemble tragique : unité de temps, le 11 novembre ; unité de lieu, le monument aux morts ; unité d'action, la cérémonie commémorative. La France toute entière est devenue un reposoir de la guerre et de la génération perdue. Les lieux de mémoire se présentent sous une forme duelle : les uns sont érigés sur les champs de bataille, lieux mêmes de la mort, les autres sur les lieux d'appartenance collective et individuelle, nationale et locale, publique et privée, laïque et religieuse, des disparus. Là où ils travaillaient, aimaient, étudiaient, priaient, là où était leur vie, se multiplient les marques du souvenir, témoins de la mort et du deuil dans tout espace public ou privé du pays et de ses colonies.

A guerre globale, mémoire globale

Si les monuments aux morts sont bien souvent le lieu de l'identification avec les héros et le lieu de la justification de leur sacrifice, ils sont d'abord ce que les sculpteurs ont fait de la commande et ce que les participants aux cérémonies feront ensuite de leurs oeuvres. Les représentations figurées y sont essentielles : les monuments sont des œuvres sculptées, construites, qui tiennent une place spécifique dans le paysage rural ou urbain. Aussi, les monuments exigent une histoire à la fois politique, économique, sociale, du genre, des représentations, de l'art.

L'idée de construire les monuments est née pendant la guerre elle-même ; les listes affichées dans les mairies ne pouvaient suffire. La France a refusé les formes de commémorations telles que bourses d'études, salles de réunions communales, stades, très répandues dans les autres pays. Pour la République, le rappel des morts devait être matérialisé par une statue placée au cœur de l'espace public. On avait déjà érigé un certain nombre de ces monuments entre 1871 et 1914 pour célébrer les morts de la guerre franco-prussienne. Après 1918, ils ornèrent quasiment chaque commune, soit 36 000 environ. Mais il faut encore multiplier ce chiffre par quatre ou cinq au moins pour donner une idée de la frénésie commémorative des années 1920 : chacun des morts eut droit à son nom gravé publiquement non seulement dans sa commune, mais aussi, de façon plus privée, dans son entreprise, son école, sa paroisse... Et les pièces principales de millions de foyers se transformèrent en autels familiaux où l'on exposa photographies et souvenirs.

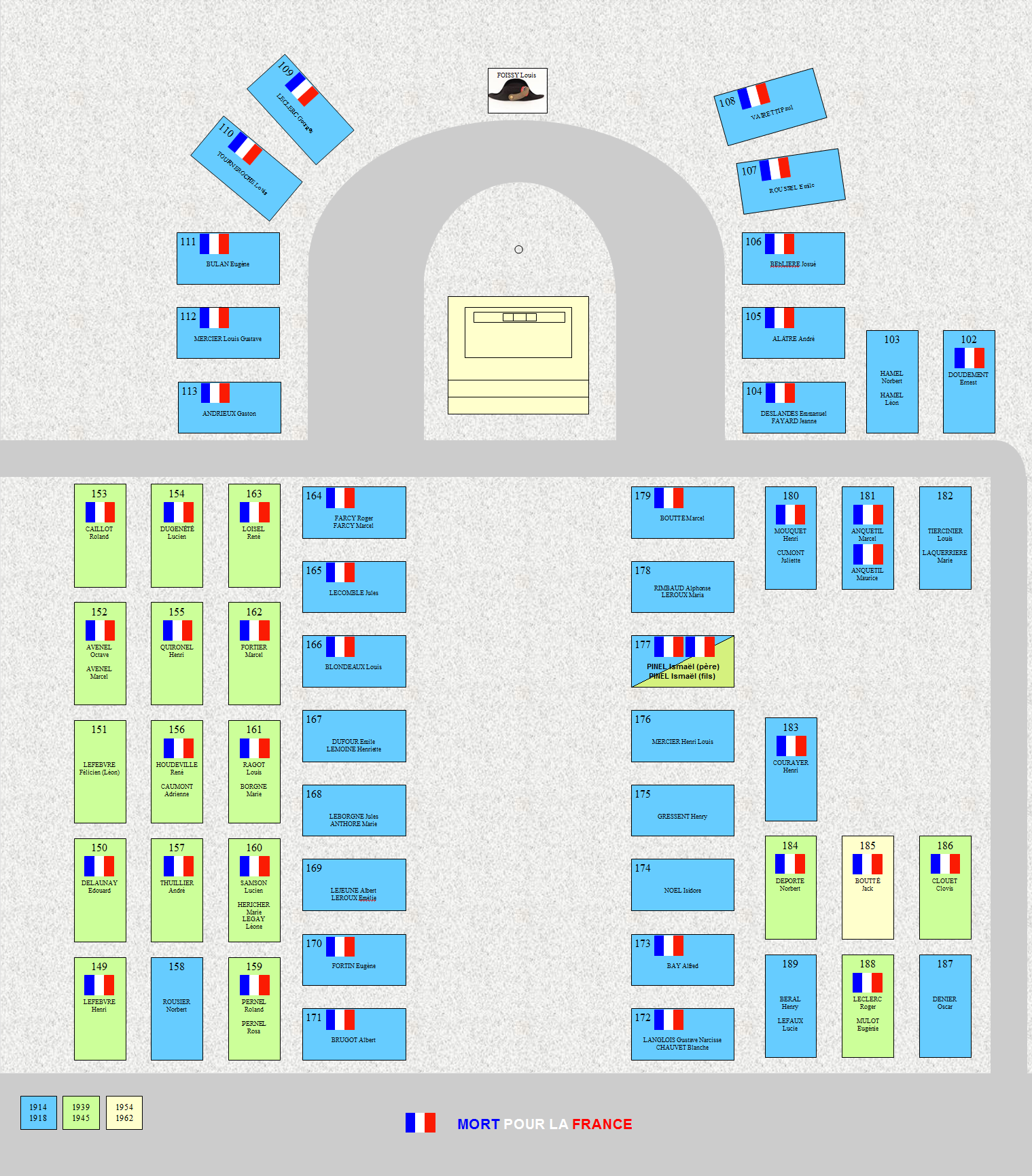

Pour le cénotaphe communal, on choisit, dans la plupart des cas, une stèle en forme de pyramide ou d'obélisque, du type de celles qui ornaient jusque-là les tombes des cimetières. Ces monuments étaient les moins chers et ils convenaient à l'esprit du temps. Pour les architectes, les marbriers, les entreprises de pompes funèbres, ce fut le marché du siècle ! Des négociants avisés proposaient des catalogues où chacun pouvait choisir les palmes ou le poilu à ajouter sur les pierres dressées, ainsi que les mots censés rendre compte du désastre. Les termes "enfants", "morts", "héros", "guerre", "1914-1918", "devoir", "sacrifice", "martyrs", "mémoire " furent le plus souvent choisis. La liste des morts complétait l'impression lugubre. L'ordre alphabétique, généralement adopté, renforçait l'uniformité, proche de celle des cimetières militaires où reposaient les corps. Nommer est l'élément central : les noms rappellent les individus, leur redonnent existence, quand la disparition sur les champs de bataille les livrait au néant.

Les monuments aux morts exaltent à la fois les combattants et les civils de l'arrière, sans qui tenir dans la guerre, matériellement et psychologiquement, eût été impossible. La tragédie du courage, du martyre, de la mort, se partage les monuments à sujets sculptés, ces oeuvres d'art au service du souvenir (2).

Les statues de soldats ("poilus", dont la familiarité chaleureuse qui remonte aux premiers jours de 1915 est significative) se multiplient, faisant revivre parmi les leurs des hommes originaires d'un lieu de naissance ou de résidence, de travail, d'une affection issue de liens familiaux, scolaires, religieux, politiques. Debout sur leur piédestal, les combattants sont voués à continuer pour l'éternité le combat exemplaire, vertueux, pour lequel ils ont donné leur vie. Leur guerre est aseptisée : pas de boue, pas de poux, pas de sang, ils sont propres et frais comme des soldats de plomb (3). Les poilus des monuments aux morts jouent et rejouent le rôle qui avait été le leur, la défense héroïque d'une grande cause.

Ces monuments sont pourtant des tombeaux, des tombeaux vides. Et c'est là que réapparaît le principe de réalité. Les cénotaphes sont édifiés sur des corps, comme autant de tableaux d'honneur posthumes. Et comme on ne peut glorifier ni exalter la mort, quelle que soit sa cause - n'est-elle pas toujours intolérable ? -, les monuments choisissent de la nier en représentant des soldats éternellement vivants, dont le bronze est la résurrection. Quelquefois cependant, le soldat y figure mort, tel un preux, gisant médiéval.

Souvent, au sommet du monument, un coq symbolise la patrie. On y voit aussi les civils, femmes ou enfants, qui vaquent à leurs tâches quotidiennes, à la terre ou à l'usine. On exprime ainsi le fait que les Français ont tenu dans cette trifonctionnalité : croire, combattre, travailler. Si les monuments exaltent le courage des survivants et les soudent face à l'épreuve, ils sont avant tout lieux de regrets, où deuils, ferveurs religieuses et patriotiques sont complémentaires.

On le perçoit bien non seulement sur les monuments communaux des régions les plus pratiquantes, mais également sur les monuments paroissiaux de la France tout entière. Ces représentations de la guerre comme un immense Vendredi saint, du front comme un Golgotha, font des soldats autant de Christ(s), du Christ un soldat. Sur les vitraux du souvenir dans les églises, le soldat chrétien rejoint le sacrifice du Christ. Quand la mère du combattant retrouve son fils, le tient dans ses bras, le monument devient Pietà. Ces mères affligées donnent aussi souvent, par leur costume, une touche régionaliste aux monuments, qu'une inscription en basque ou en breton les accompagne ou pas : de la Savoie au Berry, du Finistère à la Lorraine, les femmes et les enfants en pleurs partagent le deuil national mêlé de leur appartenance locale.

Quant aux enfants admirant ou pleurant le sacrifice de leur père, souvent devant l'inscription "A nos fils", ils rappellent la généalogie bizarre enfantée par la guerre : des enfants orphelins, des parents privés de leurs enfants si jeunes encore.

Dans les territoires ravagés par les combats ou l'occupation, les monuments se font réquisitoires. Cathédrales dévastées, civils qui fuient, otages, femmes et hommes déportés, travailleurs forcés, mines inondées : tout le cortège des malheurs de la guerre totale est représenté à Lens, Soissons, Roubaix ou Lille.

En représentant des ruines dans lesquelles sont pris soldats et civils, on rappelle que, dans ces régions, l'arrière était devenu l'avant. En ces années vingt, il s'agit davantage d'une dénonciation des crimes allemands que de la mise en valeur des souffrances pour elles-mêmes. Le temps de la victimisation des combattants et des civils n'est pas encore venu.

On s'est aussi ingénié à maquiller la mémoire pour rendre les situations exceptionnelles ou particulières supportables. En Alsace, les soldats des monuments sont souvent représentés nus : comment reconnaître un Allemand d'un Français, sans l'uniforme ? Ainsi la Pietà de Strasbourg tient les corps de ses deux fils sans vie sur ses genoux ; l'inscription : "A nos morts" omet la formule : "pour la patrie". De quelle patrie s'agirait-il, en effet, après plus de quarante ans d'occupation qui s'était peu à peu muée en accommodement plus tacite que forcé pour la majorité des Alsaciens- Mosellans ?

Parfois (une dizaine de fois en France, à Équeurdreville, dans la Manche, ou aux Lilas, par exemple), les monuments deviennent ouvertement pacifistes. On peut y lire : "Que maudite soit la guerre !" Si ces monuments militants sont si rares, c'est que l'ampleur du deuil a alors dicté les réponses monumentales, et pas le désir de lutter pour que cette tragédie ne se reproduise jamais. On est encore, au moment de la construction des monuments, sous le choc de la souffrance, le militantisme pacifiste viendra plus tard.

Les lieux de la mort ont été eux aussi convertis en lieux commémoratifs par le maillage des cimetières militaires, des parcs paysagers/mémoriaux et des grands monuments de champs de bataille. Aux saillants des offensives les plus dures, les plus atroces, sur ces buttes témoins de la mort, on a construit des ossuaires. Si les monuments aux morts sont des tombeaux vides, les ossuaires conservent les restes de milliers, voire de dizaines de milliers d'hommes, dont l'identité a été avalée par la terre et le feu. Les monuments des communes, comme ceux des paroisses et des corporations, montrent des noms dont ils ignorent le corps ; les ossuaires entassent des corps dont ils ignorent le nom. On assiste ainsi à une véritable "monstration" du deuil au cours de ces années d'après-guerre. De même, mouvements combattants et de vétérans, pacifismes, pèlerinages vers les tombes ou tourisme de champ de bataille constituent autant d'aspects étroitement liés à la prégnance de la mort de masse. Les monuments aux morts sont un aspect central de la représentation de la souffrance du deuil, où l'on continue de génération en génération, à appréhender le passé tragique de 1914-1918.

Voir également l'article très complet de Bernard Richard

Le visage serait celui d'un montvillais, un dénommé LEFEBVRE

Le visage serait celui d'un montvillais, un dénommé LEFEBVRE

photo : Hertel

SCULPTEURS :

- FOUCHER, Alphonse Auguste (1860-1942) ; né à Rouen (Seine-Maritime) ; habite Rouen.

- LECOURTIER Prosper-Jean (1851-1924) ; né à Gremilly (Meuse) ; habite Paris.

signatures inscrites sur le monument : celle de Foucher.

EDITEUR :

VAL-D'OSNE (Société anonyme des fonderies et ateliers de construction du), Paris (siège) et Osne-le-Val, Haute-Marne (usines).

ANNEE DE REALISATION (des sculptures) : 1921.

datation inscrite sur le monument : Foucher.

DATE D'INAUGURATION : 21 août 1921.

MATERIAUX (des sculptures) : calcaire et bronze.

COÛT GLOBAL : 27.550 F.

OEUVRES EN RAPPORT : si le Poilu de Foucher est une oeuvre originale, le Coq gaulois (n° 261 au catalogue du fabricant) de Lecourtier est une oeuvre de série présente sur au moins une centaine de monuments dans toute la France. Plusieurs versions ont été proposées aux communes : ailes ouvertes ou repliées le long du corps, volatile dressé sur une sphère - comme ici - ou sur une plus classique terrasse. Il ne faut pas confondre cette oeuvre avec un autre Coq du même sculpteur animalier édité, cette fois, par la fonderie Durenne (référence C au catalogue) : à l'inverse de celui présent ici, il avance la patte droite et comporte sur le support une branche de laurier.

BIBLIOGRAPHIE :

2006 : Alexandre (Alain) et Poulin (Alain), Montville, collection Mémoire en images, Saint-Cyr-sur-Loire, Editions Alan Sutton, p. 53.

2009 : Chaline (Nadine-Josette), "Les monuments aux morts de la Grande Guerre en Haute-Normandie", dans Etudes Normandes, n° 1, n° spécial "Les Monuments de la Mémoire", p. 17-49.

Notes

(1) Il devint férié, non sans polémiques, à partir de 1922.

(2) Dans Le Temps retrouvé, Marcel Proust fait dire à son personnage Robert de Saint-Loup peu avant sa mort au front: "Rodin ou Maillol pourraient faire un chef-d'oeuvre avec une matière affreuse qu'on ne reconnaîtrait pas... Je sens "poilu" déjà prêt pour de grands poètes, comme les mots déluge, ou Christ, ou Barbares qui étaient déjà pétris de grandeur avant que s'en fussent servis Hugo, Vigny ou les autres...", A la recherche du temps perdu, La Pléiade, T. IV, p. 756.

(3) Roger Vercel l'a bien vu : "Le monument aux morts (...) où le soldat mourait debout, sans déranger un pli de sa capote, sans lâcher le drapeau qu'il maintenait sur son coeur.", Capitaine Conan, 1934.[/b]

Source : Annette Becker, professeure à l'université Paris -X- Nanterre, co-directrice du centre de recherche de l'Historial de la Grande Guerre. Revue "Les Chemins de la Mémoire n° 144" - nov. 2004 pour MINDEF/SGA/DMPA